ディープなフランス

1972年にフランス政府給費留学生試験なるものを受けたら、運よく合格。26歳の時にパリの高等師範学校(エコールノルマルシューペリウール)とパリ第四大学大学院に在籍することになった。印象派の美術館オランジュリやルーブル美術館にしばしば歩いて通ううちに、ゴッホやレンブラントの絵画に魂を奪われるような体験をした。絵の前に立ち尽くし、原画が奥深い魅力を秘めていることを知った。画布の奥から画家の精神の息遣いというのか、声のようなものが聞こえてくるではないか。別世界に連れ去られてゆくような、生々しくもある経験を何度かした。東京にいたときは、絵は教養のため、また珍しい光景や美を味わうためだけのものだったのだが・・・・。

靴がすぐに擦り切れたが、5区の学生街カルチエラタンにある学校の男子寮から歩いて美術館を巡ったためだろうと僕は勝手に思い込んだ。ほぼ一日中靴を履く生活を始めたのだから当然の結果だったのだが、当時の僕は美術館通いのために靴がすぐ減る、と即断してしまった。

フランスでは、日本の高度経済成長が「日本の奇跡」などとして驚きをもって語られ始めていたが、ミナマタという言葉も同時によく口にされていた。ヨーロッパは中国とは陸続きということもあって昔から交易が盛んであり、ヨーロッパでアジアといえば、まず中国が挙げられてきたが、その中国の向こうから、ジャポンという小さな国が日出ずる国となって台頭してきたのだ。留学した1972年当時は、そんな世界の図式がヨーロッパには浸透し広がっていた。

そのうちに、日本との貿易を始めたいらしい親切なおじさんと知り合いになった。男子寮でも、「日本人と結婚したい」という物理学専攻の青年と親しくなった。「お前は俺の友人だ」と言われるようになると、フランス人の友情は篤い。

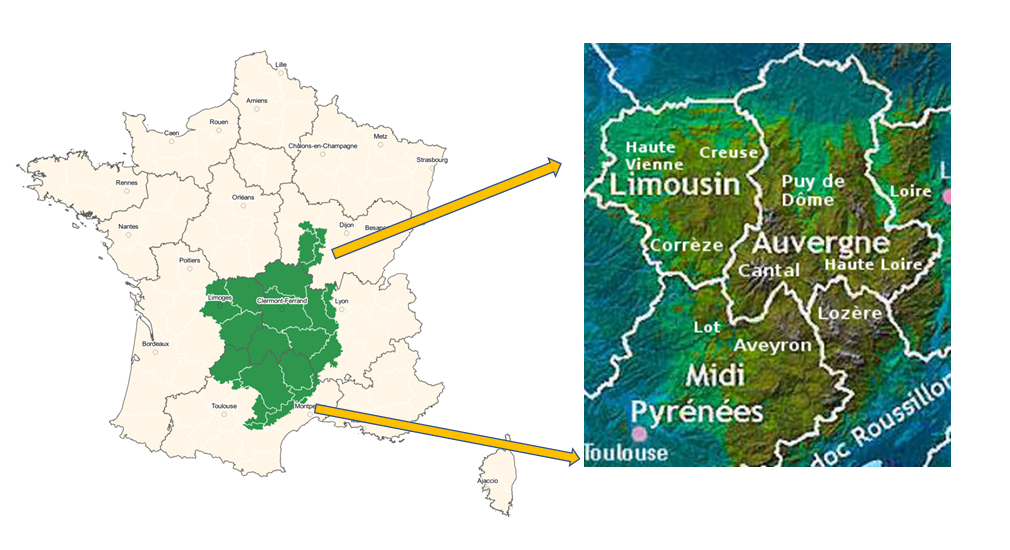

渡仏二年目の夏に、フランスのおじさんが、「バカンスを田舎で一緒に過ごそう」と誘ってくれた。もちろん、返事は即答で、ウイだ。グラン・デパール(大出発)と呼ばれる8月1日に、おじさんのシトロエンに乗って、リヨンの先の中央山塊に向けて出発。当時は日本にはまだ高速道路網もなかったし、これだ本場のバカンスは、という高揚した気分になった。中央山塊に差し掛かるあたりから、同乗のフランス人がなんだかニヤニヤしはじめる。ハンドルを握るおじさんのフランス語がおかしいと言って、クスクス笑う。よく聞けば、おじさんの語尾に確かに抑揚がついていて、少し歌うような調子で話し始めている。中部フランスに差しかかったばかりなのに、おじさんの仏語にはもう南仏訛りが混じり始めている。パリはやはり大変な中央集権の都市なのだ。中央山塊の麓のサン=テティエンヌという地方都市出身のおじさんは学生時代から首都パリで生活しているのに、まだパリでは少し緊張しているのだろうか。田舎出身であることにプレッシャーを感じているのかもしれない。でも、日本では東京から実家に向かう帰省途中の車内で、その人がふるさとの田舎の訛りで話し始めるなんていう話は聞いたことがない。

700キロくらい走って中央山塊にあるおじさんの別荘に到着。おじさんの親戚が二十人以上も集まっている。フランス人は個人主義だと聞かされてきたが、なんだか大勢で楽しそうだ。夕食でなく、昼ごはんにご馳走が出される。この昼のご馳走は四時間も続く。ジョークや、ほのめかしや、あてこすり、政治談義などがえんえんと続き、僕などは4日目には疲れ、夜はコーヒーをすするだけとなる。それでも、若者たちは夜もかなりきちんと食べる、とりわけチーズは絶対に不可欠だ。

20人以上の親戚の多くが鳩をあしらった十字架を首に掛けている。プロテスタントたちだ。プロテスタントには勤勉な人が多いということは知ってはいたが、実際おじさんの親戚たちは、先生や、研究者や、警察官などだ。

おじさんの甥っ子ステッフは化学の学生で、人懐っこいジュードーカだ。「ジャポトー」(日本製オートバイ)は頑丈でなかなか壊れないぜ、などと話しかけてくる。2日目あたりから、もう僕に柔道の技をかけようとする。マッチョで腕が長くて力があるから、油断はできない。ジュードーカの「カ」は、どうやら「家」らしい。日本男性はみんな柔道家とでも思っているのだろうか。チャーミングなガールフレンドが一緒だ。聞けば、地域随一の都市サン=テティエンヌのデパートのブティックで働いている。メシュイというアラブのBBQをしても、彼女は身体の線を気にするのか、あまり食べないでみんなの騒ぎをチョッと遠くから見ている。余計なお世話だが、彼女が気まぐれでなく、心変わりしないことを願ってしまう。ジュードーカのステッフをつい応援したくなってしまう。

この時、食べたメシュイは12キロあった。

ジュードーカ・ステッフの妹バブーも実にフレンドリーだ。ボーイフレンドのジャノーには、少しアラブの血が入っているようだ。南仏の文化を教えようとするのか近づいてきて、自分が手掛けているソーセージ作りを身振り手ぶりで演じてくれる。豚の腸の膜は、こうして口で吸い込むようにして裏返して、その中に詰め物をするんだ、豚は全部食べるんだ、鼻も含めてね・・・・。丸い目がさらに丸くなり、迫力に富んでいる。

でも、時々バブーのお父さんの元警察官が人をうかがうような鋭い目つきになって、娘のボーイフレンドのジャノーを見ることに気づく。後で誰かが教えてくれる ― ジャノーはフランス領だった時期のアルジェリアに入植したフランス人で、1962年にフランスからアルジェリアが独立すると、本国フランスに帰還した。しかしフランス人の一部にはそうしたアルジェリアを逃れて帰還する多数の同国人を歓迎しなかったばかりか、「俺たちのパンを食べに帰ってきた」と言って差別しようとする 、と。また、独立したアルジェリアから本国フランスに引き揚げてきたフランス人は、<pied noir 「ピエ・ノワール」黒い脚>と蔑称で名指しされることもある、ピエ・ノワールという呼称は、以前地中海を巡っていた客船の釜たきの多くがアルジェリア人だったことにちなむ、とも。

滞在3日目だったか、しっかり者のおばさんが現れ、ドライブに連れ出してくれる。きっと先生ではないだろうか、テキパキとしている。実に雄弁で、僕のフランス語能力でもよく理解できる。そのうちに、「あの山はカトリックだ、陰気でしょう?」などと始まる。中央山塊は16世紀宗教戦争の戦場だったのだ。それにしても、カトリックとの戦いに敗れ、今やマイノリティになったプロテスタンは、古戦場の山でまだカトリックと対峙しようとするのか。プロテスタントのおじさんの田舎の別荘は平家の落人のような所だったのか。おばさんのカトリック憎しのプロテスタント擁護論の熱っぽさは、長いこと強烈な疑問となって記憶に残り続けたが、最近ピエール・ノラ編『記憶の場』の「宗教的マイノリティ」の項目を読んで、合点がいった。おばさんの半端ない熱っぽさの理由がようやく理解できた。1970年代にアメリカのジャーナリストは同じ中央山塊を訪れて、土地の立派な未亡人に食事に招待されるが、素晴らしい山々を眺めながらそのプロテスタントの未亡人が最初に口にしたのは、「あそこは(宗教戦争の)戦場だったんです」という言葉だった。歴史家も書いている、「そこでは、宗教戦争がもたらした熱気が、20世紀のさなかになってもほとんど衰えていない。その地方の人たちは、まだ宗教戦争当時の16世紀の空気を吸っている」。そして、この地方で毎年夏に開かれる数千人規模のプロテスタントたちの集会は熱気で溢れ、今でも多くのフランス人たちの共感を呼んでいるという。

木靴を履いた羊飼いのおばあさんにも会うが、彼女のフランス語がまったくわからない。おばあさんは、オーヴェルニュ語を話したのだ。オーヴェルニュ語は今では約8万人しか話さなくなった、絶滅危惧種の古い地方言語だ。木靴は北のブルターニュやオランダで土産物として売られるものとばかり思ってきたが、オーヴェルニュ地方でも家畜の世話をする時にまだ履かれていたらしい。牛などに足を踏まれてもケガをしないようするためだし、防水のためでもあったのだ。

フランスの労働者が履いている木靴「sabot(サボ)」で工場の機械を壊したことから、「サボタージュ」「サボる」という言葉が派生した。

二年連続して中央山塊に招いてもらった。古い歴史が幾重にも重層的に積み重なってまだ息づいているようだったし、そこに直近から立ち会うことができ、たんなる観光旅行では味わうことのできない貴重な体験をさせてもらった。観光ルートからははずれた地域に潜む独特の風土やいとなみに接することができた。ウィリアム・フォークナーの短編集を読んだとき、アメリカのディープ・サウスの不気味なまでの奥深さを知って慄然としたことがあったが、フランスの南西部中央山塊のディープな記憶は僕の中にまだ生き続けている。

フランスには日本にはない良さが多くあるし、またその反面、慣れ親しみたくない面もある。でも、そうした日常において日々接する現象面は、その下に広がる宗教や文化や歴史といったものを知ると、はじめてより深く理解することができるようになる。フランス中央山塊での経験は、外国を深く知るということはどういうことかを教えてくれる機会になったようだ。

それからほぼ50年経ったあるとき、東京の自宅の玄関ベルが鳴った。そこでニコニコして立っていたのは、なんとパリの高等師範で親しくなって、「日本人と結婚したい」と言っていた物理学専攻のジャン=ルイではないか。念願かなって良きジャポネーズを見つけ、パリと東京を往復している、と言う。しきりに、「アキオ、もっとフランスへ来い」と繰り返す。

突然、目の前に中央山塊の夜空が広がり、こぼれるまでの星々がきらめいた。東京の狭い一室に、松の木で焼いたパンの香りが立ち広がった。