戦時下のフランスに島崎藤村が見たもの

小説家島崎藤村(1872−1943)は、第一次世界大戦前後の混沌としたフランスに3年間滞在する。藤村はすでに『家』などの自伝作家として評価を得ていた。社会の偏見に苦しみつつ目覚めてゆく個人の内面を凝視する求道的作風で知られていた。しかし、「家」は家父長という旧弊に取りつかれた人の悲劇を描いたものであり、家を包む大きな時代状況を描く視座はまだ獲得できないでいた。また、藤村は実生活において姪との不倫の恋に悩んでいた。葛藤を抱え、壁に取り囲まれるような思いにとらわれ、深い危機に陥っていた。私生活に関わるスキャンダルから逃れるようにして、藤村は42歳の時に神戸港からフランスに向けて旅立つ。華やかな門出でも留学でもなかった。日本を後にする船上から兄に手紙を出し、姪との不倫の後始末を頼んでさえいる。

パリに着いても、朝日新聞に書き送る記事は当初は単なる旅行記に近いものだった。藤村にとってのフランスは、流行を追い珍奇なものを好む倦怠の国であり、常套句でもって描かれる国であった。しかし、第一次世界大戦戦時下(1914−1918)、空襲にさらされたパリは、惨禍から立ち直ろうとして強靭なまでの生活力を発揮していた。そうしたフランスの庶民の生活に間近から接し見聞を深めてゆくうちに、藤村の描く『仏蘭西だより』はその調子を変えてゆく。

1914年8月30日 パリでの最初の空襲、ドイツの航空機が4発の爆弾を投下した。

(写真はセーヌサンドニ駅構内)法医学鑑定サービス/BHVP/ロジャー・バイオレット

1914-1918 畑では女が男にかわり家畜のように働いた。

Paysan Breton Les paysannes, ces héroïnes oubliées de la guerre 14-18 Carole David

そこにはたゆまずひたむきに働き続けるフランスの職工たちや、戦地にすすんで赴こうとする芸術家たちや、農作業に励み続ける農夫たちの姿が描かれるようになる。藤村は現実に根差して生きる人々に関心を抱くようになる。自己凝視を続けてきた藤村は、庶民のたくましさを追うことによって、それまで自らのものとすることができなかった外部への視線を習得するようになる。大きな歴史観や思想によっては取り上げられてこなかっった具体的な生活の諸相は、やがて「芽をつむぎつづける力」とも表現されることになり、藤村のその後の創作活動の幅を広げる原動力のひとつになっていった。

藤村はノートルダム大聖堂にしても、そこに建立当時の中世ゴチック期の精神だけでなく、さらに遡りフランスのルーツの紀元前ガリア時代の精神の発露を見てとるようになる。大聖堂が遠い過去と重層的につながりながら建立されてきたことを知り、伝統には「死から持来たす回生の力」が潜んでいると書くようになる。フランスの文学者の中では、創造実践が伝統と連続することを論じていたシャルル・ペギーやシャルル・モーラスに関心を抱いている。遠い過去にまで遡り、長い時間のスパンで物事を俯瞰する視座は、やがて『夜明け前』に据えられることになる。こうしてフランスの庶民たちの生活力や今に生きる長い伝統の力は、藤村に新たな展開をうながすものとなった。

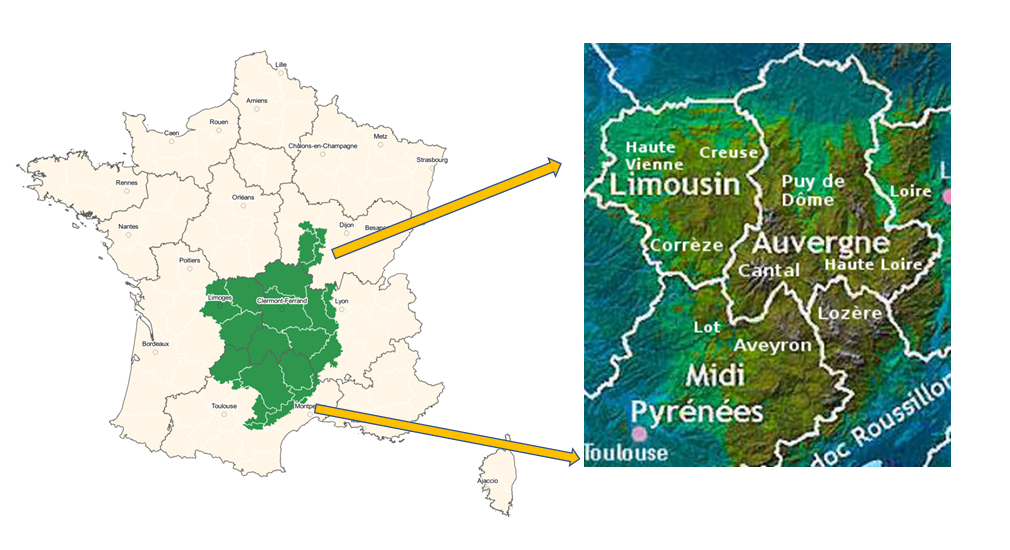

渡仏してから一年あまりたった頃、藤村はパリから約400キロ離れた自然豊かな地方都市リモージュに2ヶ月あまり滞在する。リモージュの子供たちに日本の子供の遊びなどを教えたりして、滞在を楽しむ。こうした幼い子供との無邪気な交流が、藤村に幼年時代の記憶を呼びさましたことは想像にかたくない。藤村は童話を日本ですでに5冊も出版していたが、そこにおいては物語は父親が子供に話しかけるという一方向的な形で進められていた。視点は固定してもいた。しかし、リモージュでは父親役の藤村は当地の子供達に遊びを教えるだけではなく、子供たちからの情愛に富む反応を受けて楽しんでいる。藤村は遊びにおいて父親役である自分を見上げる子供の立場に自分自身を何度も置いてみたはずだ。常に同一の大人の役割を自らに課していた藤村は、子どもたちから呼びかけられる、また反対に子供に呼びかける立場に何度も交代して身を置き直さなくてはならなかった。そうすることによって、藤村は父親を見上げるような視線がある自分のうちに眠っていたことに気づく。

自らのうちに実父正樹への深い情愛が潜んでいたことを意識し、それを顕在化しようと思い立つことになる。文明開花の首都東京に10歳の時に出たまま疎遠になっていた父正樹への情愛を意識化し、父と故郷を言葉の力で復興させてみようと思い立つ。それまで日本で書いた童話においては父から子供への一方向的な呼びかけだったが、リモージュにおいて父子相互間の交歓という新たな多様な展開へのヒントを藤村は得ることになった。子供たちと交わす無邪気な交流は強い自我からの見方に固執していた藤村を動かすことになった。それ以降、藤村は父親正樹や故郷との再会の機会を探るようになる。藤村は、短いながらもリモージュ滞在が自分にとっては新たな「蘇生」のきっかけになったと書いている。小説『新生』(大8)にも、「何よりも自分は幼い心に立ち返らねばならない」という文が書かれる。

実際、代表作『夜明け前』にはフランス滞在中に習得したものの見方が盛り込まれている。渡仏以前に執筆された『家』では小説舞台は家という狭く閉鎖的なものであり、また個人もその殻に閉じたものだったが、フランス滞在中に個的なものを包摂するより大きなものへの複眼的な新しい見方 ― 空間と同時に時間においても ― が習得されるようになると、藤村の小説世界は大きく変貌する。上京以降ほとんど帰郷しなかった藤村は、父親を含むより広い母胎としての故郷に回帰する。

『夜明け前』で描かれる明治維新は、江戸から明治へという時代区分が強行される地点ではない。短いスパンの時代区分のよっては無視される中仙道馬籠宿周辺の生活が長い時間軸に沿って辿られてゆく。「少なくとも百年以前に遡らねば成るまい」という文も書かれている。あわただしく変動する明治維新にあって列強による植民地化を防ぎ国の独立を守るのに貢献したとして、中世以来の伝統や平田国学の役割が再検討されている。長い時間をかけて国民意識が胎動し始め、また内発的な力が発揮されてゆく中で維新が起きたという考えで、日本の姿が多角度から追われるようになった。

明治維新が西欧文明からもたらされた強いインパクトによって起きたもので、日本はただその外圧を受動的に受け入れざるをえなかったとする文明論を藤村は再検討しようとする。日本は明治維新で突然めざめたわけではなく、それ以前から外圧によるものではない自然発生的な内発性が継続して培われていたという考えだ。思い起こそう、藤村はノートルダム大聖堂が建立された当時の12−13世紀のフランス中世の精神だけでなく、さらに遡ってフランスのルーツである紀元前の「ガリアの血を示した野生」によっても建立されたことを指摘していた。

降嫁のため江戸へ下向する和宮の壮麗な大行列(『和宮江戸下向絵巻』部分)

サイト「江戸ガイド」より

「夜明け前」では、カメラアイが何度も切りかわる。木曽の中仙道馬籠宿周辺の庶民の生活がローアングルから活写されるようになる。野鳥を食する魅力あふれる食卓や、中仙道を京都から江戸へと下向する皇女和宮お輿入れの長い行列の精彩に富む見事な描写。和宮を無数の嫁入り道具とともに迎え入れる馬籠宿本宿側のこれまた無数の行き届いた支度。大政奉還の噂に、「ええじゃないか」と歌い踊る村人たち。野鳥の宝庫木曽で催されるアトリ食べ較べのとき、藤村は数字を濫発して、無邪気に奔放なまでに執筆を楽しんでいる。あの、謹厳なるレアリストだった藤村が、である。

官軍に追われて街道を辿り北陸にまで落ちのびようとする旧幕臣の手負いの名もない残党たち。東海道はまだ整備されていなかったから、中仙道のほうが幹線であり、それは山の中の道だが歴史が刻される街道でもあった。それぞれにおいて史実が踏まえられ、詩人藤村の文は想像に走ることなく平明でのびやかだ。歴史上知られた人物群だけでなく、「下積みの人たち」、「従順で忍耐深いもの」 ー 下層の農民たちの土俗性までは描かれていないが ー への共感が底流している。個人の活動は家だけでなく同時に風土や共同体や歴史のいとなみによって取り巻かれているという見方は、藤村がフランス滞在中に体験によって学び取った視点だ。藤村はそれを独自に展開させ、「草叢の中」から小説を書いた。明治維新という時代の大きな変革期に右往左往する日本の姿が、中仙道を軸にして何層にも渡り一大絵巻となって繰り広げられる。

「夜明け前」という稀有の大作は1929年から7年かけて執筆されたが、その際馬籠宿での生活が40年に渡って書かれている大黒屋日記などが貴重な資料として使われている。この造り酒屋当主の筆による日記によって木曽の人々の生活や風土の描写は、時間の推移にともなうものとなり現実感に富むものになった。

第二部において、平田派の国学者として王政復古という見果てぬ夢を追う主人公青山半蔵は、家運が傾いたこともあり宮司にもなるが、馬籠で生きることを決意する。しかし、新時代に託した思いも遂げられず、深い失意や悔いをおぼえ、最後は焦燥にもかられ、座敷牢で狂死する。

巻末では小説を支えてきた大黒屋日記の記述が消え、半蔵個人の悲劇がやや突出して描かれているような印象を受ける。言語化された思想や歴史観をついに持ち得なかった半蔵のおぼえる焦燥感は、個人的な危機感となり、切迫する思いとなって伝わってくる。ここには藤村自身の晩年の思いが一部に投影されている(三好行雄「夜明け前」の反近代」)

。

青山半蔵のモデルは、平田派の国学者として数奇な生涯を終えた父島崎正樹であるが、正樹は参勤交代の大名や公家が泊まる馬籠宿本陣・問屋・庄屋を兼ねる17代目の当主だった。その複雑な内面に息子の藤村は愛情のこもる照明を当てた。

この小説は「新精神がこの国に漲る時」、「多くの人たちが胸をはずませて駆け足しても進み出ようとするやうな時」(「家」奥書)、つまり明治維新を中心に置きつつも、文明史的考察をはらみながらも、時に個々人の生の深みにまで踏み込み、また一方では木曽の風俗も美しく描いてゆく。それらが多声的に交響しながら展開される。この本格的な長編小説の執筆は、藤村が3年間フランスに滞在したからこそ始められたのであり、またその実を結ぶことができたのである。

『二十世紀の十大小説』で著者篠田一士は、第10章のすべてを藤村の「夜明け前」に割き、そこでこの小説の稀有な魅力を縦横に論じている。

ディープなフランス

1972年にフランス政府給費留学生試験なるものを受けたら、運よく合格。26歳の時にパリの高等師範学校(エコールノルマルシューペリウール)とパリ第四大学大学院に在籍することになった。印象派の美術館オランジュリやルーブル美術館にしばしば歩いて通ううちに、ゴッホやレンブラントの絵画に魂を奪われるような体験をした。絵の前に立ち尽くし、原画が奥深い魅力を秘めていることを知った。画布の奥から画家の精神の息遣いというのか、声のようなものが聞こえてくるではないか。別世界に連れ去られてゆくような、生々しくもある経験を何度かした。東京にいたときは、絵は教養のため、また珍しい光景や美を味わうためだけのものだったのだが・・・・。

靴がすぐに擦り切れたが、5区の学生街カルチエラタンにある学校の男子寮から歩いて美術館を巡ったためだろうと僕は勝手に思い込んだ。ほぼ一日中靴を履く生活を始めたのだから当然の結果だったのだが、当時の僕は美術館通いのために靴がすぐ減る、と即断してしまった。

フランスでは、日本の高度経済成長が「日本の奇跡」などとして驚きをもって語られ始めていたが、ミナマタという言葉も同時によく口にされていた。ヨーロッパは中国とは陸続きということもあって昔から交易が盛んであり、ヨーロッパでアジアといえば、まず中国が挙げられてきたが、その中国の向こうから、ジャポンという小さな国が日出ずる国となって台頭してきたのだ。留学した1972年当時は、そんな世界の図式がヨーロッパには浸透し広がっていた。

そのうちに、日本との貿易を始めたいらしい親切なおじさんと知り合いになった。男子寮でも、「日本人と結婚したい」という物理学専攻の青年と親しくなった。「お前は俺の友人だ」と言われるようになると、フランス人の友情は篤い。

渡仏二年目の夏に、フランスのおじさんが、「バカンスを田舎で一緒に過ごそう」と誘ってくれた。もちろん、返事は即答で、ウイだ。グラン・デパール(大出発)と呼ばれる8月1日に、おじさんのシトロエンに乗って、リヨンの先の中央山塊に向けて出発。当時は日本にはまだ高速道路網もなかったし、これだ本場のバカンスは、という高揚した気分になった。中央山塊に差し掛かるあたりから、同乗のフランス人がなんだかニヤニヤしはじめる。ハンドルを握るおじさんのフランス語がおかしいと言って、クスクス笑う。よく聞けば、おじさんの語尾に確かに抑揚がついていて、少し歌うような調子で話し始めている。中部フランスに差しかかったばかりなのに、おじさんの仏語にはもう南仏訛りが混じり始めている。パリはやはり大変な中央集権の都市なのだ。中央山塊の麓のサン=テティエンヌという地方都市出身のおじさんは学生時代から首都パリで生活しているのに、まだパリでは少し緊張しているのだろうか。田舎出身であることにプレッシャーを感じているのかもしれない。でも、日本では東京から実家に向かう帰省途中の車内で、その人がふるさとの田舎の訛りで話し始めるなんていう話は聞いたことがない。

700キロくらい走って中央山塊にあるおじさんの別荘に到着。おじさんの親戚が二十人以上も集まっている。フランス人は個人主義だと聞かされてきたが、なんだか大勢で楽しそうだ。夕食でなく、昼ごはんにご馳走が出される。この昼のご馳走は四時間も続く。ジョークや、ほのめかしや、あてこすり、政治談義などがえんえんと続き、僕などは4日目には疲れ、夜はコーヒーをすするだけとなる。それでも、若者たちは夜もかなりきちんと食べる、とりわけチーズは絶対に不可欠だ。

20人以上の親戚の多くが鳩をあしらった十字架を首に掛けている。プロテスタントたちだ。プロテスタントには勤勉な人が多いということは知ってはいたが、実際おじさんの親戚たちは、先生や、研究者や、警察官などだ。

おじさんの甥っ子ステッフは化学の学生で、人懐っこいジュードーカだ。「ジャポトー」(日本製オートバイ)は頑丈でなかなか壊れないぜ、などと話しかけてくる。2日目あたりから、もう僕に柔道の技をかけようとする。マッチョで腕が長くて力があるから、油断はできない。ジュードーカの「カ」は、どうやら「家」らしい。日本男性はみんな柔道家とでも思っているのだろうか。チャーミングなガールフレンドが一緒だ。聞けば、地域随一の都市サン=テティエンヌのデパートのブティックで働いている。メシュイというアラブのBBQをしても、彼女は身体の線を気にするのか、あまり食べないでみんなの騒ぎをチョッと遠くから見ている。余計なお世話だが、彼女が気まぐれでなく、心変わりしないことを願ってしまう。ジュードーカのステッフをつい応援したくなってしまう。

この時、食べたメシュイは12キロあった。

ジュードーカ・ステッフの妹バブーも実にフレンドリーだ。ボーイフレンドのジャノーには、少しアラブの血が入っているようだ。南仏の文化を教えようとするのか近づいてきて、自分が手掛けているソーセージ作りを身振り手ぶりで演じてくれる。豚の腸の膜は、こうして口で吸い込むようにして裏返して、その中に詰め物をするんだ、豚は全部食べるんだ、鼻も含めてね・・・・。丸い目がさらに丸くなり、迫力に富んでいる。

でも、時々バブーのお父さんの元警察官が人をうかがうような鋭い目つきになって、娘のボーイフレンドのジャノーを見ることに気づく。後で誰かが教えてくれる ― ジャノーはフランス領だった時期のアルジェリアに入植したフランス人で、1962年にフランスからアルジェリアが独立すると、本国フランスに帰還した。しかしフランス人の一部にはそうしたアルジェリアを逃れて帰還する多数の同国人を歓迎しなかったばかりか、「俺たちのパンを食べに帰ってきた」と言って差別しようとする 、と。また、独立したアルジェリアから本国フランスに引き揚げてきたフランス人は、<pied noir 「ピエ・ノワール」黒い脚>と蔑称で名指しされることもある、ピエ・ノワールという呼称は、以前地中海を巡っていた客船の釜たきの多くがアルジェリア人だったことにちなむ、とも。

滞在3日目だったか、しっかり者のおばさんが現れ、ドライブに連れ出してくれる。きっと先生ではないだろうか、テキパキとしている。実に雄弁で、僕のフランス語能力でもよく理解できる。そのうちに、「あの山はカトリックだ、陰気でしょう?」などと始まる。中央山塊は16世紀宗教戦争の戦場だったのだ。それにしても、カトリックとの戦いに敗れ、今やマイノリティになったプロテスタンは、古戦場の山でまだカトリックと対峙しようとするのか。プロテスタントのおじさんの田舎の別荘は平家の落人のような所だったのか。おばさんのカトリック憎しのプロテスタント擁護論の熱っぽさは、長いこと強烈な疑問となって記憶に残り続けたが、最近ピエール・ノラ編『記憶の場』の「宗教的マイノリティ」の項目を読んで、合点がいった。おばさんの半端ない熱っぽさの理由がようやく理解できた。1970年代にアメリカのジャーナリストは同じ中央山塊を訪れて、土地の立派な未亡人に食事に招待されるが、素晴らしい山々を眺めながらそのプロテスタントの未亡人が最初に口にしたのは、「あそこは(宗教戦争の)戦場だったんです」という言葉だった。歴史家も書いている、「そこでは、宗教戦争がもたらした熱気が、20世紀のさなかになってもほとんど衰えていない。その地方の人たちは、まだ宗教戦争当時の16世紀の空気を吸っている」。そして、この地方で毎年夏に開かれる数千人規模のプロテスタントたちの集会は熱気で溢れ、今でも多くのフランス人たちの共感を呼んでいるという。

木靴を履いた羊飼いのおばあさんにも会うが、彼女のフランス語がまったくわからない。おばあさんは、オーヴェルニュ語を話したのだ。オーヴェルニュ語は今では約8万人しか話さなくなった、絶滅危惧種の古い地方言語だ。木靴は北のブルターニュやオランダで土産物として売られるものとばかり思ってきたが、オーヴェルニュ地方でも家畜の世話をする時にまだ履かれていたらしい。牛などに足を踏まれてもケガをしないようするためだし、防水のためでもあったのだ。

フランスの労働者が履いている木靴「sabot(サボ)」で工場の機械を壊したことから、「サボタージュ」「サボる」という言葉が派生した。

二年連続して中央山塊に招いてもらった。古い歴史が幾重にも重層的に積み重なってまだ息づいているようだったし、そこに直近から立ち会うことができ、たんなる観光旅行では味わうことのできない貴重な体験をさせてもらった。観光ルートからははずれた地域に潜む独特の風土やいとなみに接することができた。ウィリアム・フォークナーの短編集を読んだとき、アメリカのディープ・サウスの不気味なまでの奥深さを知って慄然としたことがあったが、フランスの南西部中央山塊のディープな記憶は僕の中にまだ生き続けている。

フランスには日本にはない良さが多くあるし、またその反面、慣れ親しみたくない面もある。でも、そうした日常において日々接する現象面は、その下に広がる宗教や文化や歴史といったものを知ると、はじめてより深く理解することができるようになる。フランス中央山塊での経験は、外国を深く知るということはどういうことかを教えてくれる機会になったようだ。

それからほぼ50年経ったあるとき、東京の自宅の玄関ベルが鳴った。そこでニコニコして立っていたのは、なんとパリの高等師範で親しくなって、「日本人と結婚したい」と言っていた物理学専攻のジャン=ルイではないか。念願かなって良きジャポネーズを見つけ、パリと東京を往復している、と言う。しきりに、「アキオ、もっとフランスへ来い」と繰り返す。

突然、目の前に中央山塊の夜空が広がり、こぼれるまでの星々がきらめいた。東京の狭い一室に、松の木で焼いたパンの香りが立ち広がった。

コロナ禍の日々:酉の市招福熊手、パン生地、母

11月 某日

神社で開かれていた酉の市に行ってきました。コロナ禍にあっても、市は以前にもまして賑わっていて、招福熊手もよく売れていました。商談成立後の威勢のいい三本締めの掛け声が小雨模様の露店のあちこちからはじけました。手締めによって売り手は活気溢れるパワーを買い手に返礼として送っていました。招福熊手は商売繁盛や開運を祈り「福をかき集める」熊手とされ、そこにはお多福や七福神や宝船や大判小判などの縁起物が豪華に盛り上がるように飾り付けられています。

残念ながら今ではほとんどすたれましたが、おもしろいのはその買い方の作法です。招福熊手を安く買うほど縁起が良いとされていたので、買い手はまず売り手と値切り交渉をはじめます。しかし、割り引いてもらっても、買い手はそれをお釣りとして懐に収めてしまうのではなく、そのままお釣りは全額売り手に御祝儀として返金します。すると、売り手は買い手からの返金に応えて、例の勢いのある三本締めで応えます。返礼という気持ちのやり取りが売り手と買い手のあいだで交わされ、そのことによって熊手はモノとしての即物的価値に、売り手と買い手の人格的価値、さらには縁起物としての価値が宿り、さらに輝かしくされます。熊手という商品には、儀式的熱気の中で人と人のあいだで交わされる人情という付加価値付まで加えられてゆきます。

セルフ・レジや通販にすっかり慣れてしまいつい忘れがちになりますが、物を買うという行為は買い手一人だけで成立するものではないし、額面通りの交換だけに終始するものでもなく、返礼したり贈答したりする時の人間の人格の要素をも含んでいます。気持ちのやり取りが売り手と買い手のあいだで交わされてはじめて成り立つ行為でもあったのです。忙しい日常を送っていると、こうしたやり取りなどまどろこしく映るでしょう。でも、共感が生まれる対面での交歓に基づくこうした売買には、通りがかった人を立ち止まらせる活気に溢れていました。

熊手を買った人は、福を多くかき集めることができるように熊手をそのまま高く掲げて持ち帰ることが勧められています。大丈夫です、そんなことは知らなくとも買った人は熊手を高く抱えて目黒の権助坂の長い急坂を意気揚々と上って行きます。人ごみをかきわけ、背筋をピンと伸ばして・・・・。交歓の賑やかさに囲まれ。私もなんだか大鳥神社を中心とする下目黒という地域社会に参加したような気分になりましたし、昔ながらの活気に浸ることができました。コロナ禍にあって立ちすくむ日々は続きますが、地域に根付く日常は揺るぎません。町から元気がもらえて、気持ちがほっこりしました。

マルセル・モースの「贈与論」(1924年)を思い出しました。以前は物の経済的即物的価値だけでなく、そこに人格的価値や霊的な価値が付加されて売買が行われることがあったのですが、そのいくつかの事例を世界から集めて分析したモースは売買における互酬性の重要性を唱えました。売買においては、モノと一緒にモノにまつわる人格や記憶や霊までが足されてモノが贈られあうことがあったのです。そのことにより贈り手と受け手はより親密な絆で結ばれた。このことをモースは、具体的例示に基づいて分析しました(中沢新一「野生の科学」2012年)。これは新鮮なアプローチでした。そして、この互酬論は漫然と無批判に消費社会を生き、利便性や経済合理性に流されて売買を売り手から買い手への一方向的な行為としてのみ考えていた私には一種の警告にもなりましたし、この本は私の記憶に深く刻まれました。

○月 ○日

コロナ禍が長く続いているため、外出を控えめにする巣ごもりのような生活を送っています。刺激の少ない、単調な日々・・・・。

でも、そんな中にあっても、小さな驚きが足元に転がっています。

YouTubeでパン作り動画を見ましたが、パン作りの後半の「ベンチ・タイム」に惹き込まれる。まず、一次発酵後のパン生地からガスを抜き、それを手で丸めて、綺麗ないくつものボールにする。乾かないように霧吹きを吹きかけたり、絞った濡れぶきんをかけたりしながら、ベンチで十五分ほど休ませる。パン生地を柔らかくして、最後の成形の時に作り手の思い通りの形になるようにする。だからベンチ・タイムのあいだは作る人はその場を離れずに、休んでいるパン生地の球体をウォッチングするほうが良いだろう、そう言う人もいる。山場なのだ。

その後トッピングとともに成形し直すと、素材はまた生成し始め、ふくらみ始める。作る人のもみ方などに合わせて、息づき始める。でも、今度は生地は時に気難しく反応する。生地はモノも言わずに、とんでもない形になってしまうこともある。だから、作る人は、その球体のご機嫌をじっとうかがう。「ベンチ・タイム」で休む球体を女性にたとえる人がいるのもうなずける。

時には二倍にまでにふくらむ球体群が、シロウト・カメラマンの薄暗い動画像の奥から静かに浮き上がり、音も立てずに、こちらに迫ってきます。ナレーションもなく、音楽も流れない。どこか危うげなカメラが、いつもなら「ナナメッテル!」と言われてしまいそうな思わぬ角度からパン生地を執拗に追う。薄暗がりの奥から、パン生地は少しずつ、裸形の生々しくはりきった姿を現わす。ベンチ脇に立つ監督の手を離れ、球体はいつのまにか堂々と独り立ちしている。トッピングなどで美味しく仕上げられ、パンは圧倒的な素の健康美を人目にさらす。パン生地はたんなる無生物の物質として知覚される対象であるだけにはとどまらなくなる。それを見るわれわれに生き物となって挑み始める。われわれの想像力は刺激される。生が吹き込まれたパン生地はそこに潜められていた生起する力を発揮し始め、目の前でゆっくりとふくらみ始める。

私がYouTubeでパン生地がこうしてふくらむまでのプロセスに思わず見入ったのは、以前に哲学者ガストン・バシュラールの「大地と意志の夢想」(1948年)を読んだことがあったからだろうか。哲学者バシュラールもその書物の中でパン生地が豊かな夢想へと導く物であることを述べている。たしかに、バシュラールの言うように、パン生地は、土から育てられた小麦粉と水とが人の手でもって混ぜ合わされ、寝かされて空気にしばらく晒され、それから火で焼かれる。世界の四大要素である土、水、空気、火がすべて使われてパン生地は作られ、それはふくらみ、生きもののようになってパンになってゆく。コロナ禍にあって、閉塞感が広がりますが、その中にあっても、パン生地という物質は、なるほどまるで生を得たかのように黄金色に輝き、ふくらみます。

その本の読後感に、私は自分なりの考えを足してみる ー 聴覚をのぞけば、パン製造のプロセスでは私の五感のほうも総動員されることになるはずだ ー 見る、触る、香る、味わう、私の身体の中で、それらが総動員される。これはめったには起きないことだ。さらにパン製造の際は、時間が普段とは異なる、熟成のゆっくりとした豊かな流れを刻むのに立ち会うことが「できるはずだ。これも稀にしか起きない。

ステイ・ホームのコロナ禍にあって閉塞感を感じつつも、パンが作られる長いプロセスに立ち会うと、意外にも活動中の身体性のような感覚を感じるようになります。それにしても、パン生地を哲学者が取り上げて、そこに秘められている豊かさを語ってくれるとは・・・。パン生地という物質が生を得てふくらむことを、想像力と科学的な分析によって哲学者バシュラールは語ってゆきます。いつかじっくり再読したくなります。

でも、ふと思います、私は私なりにパン生地だけでなく、パン種にも注目してみよう、と。ごく少量でも酵母を含んだパン種は、パン生地という物質を自分好みの生き物に変化させ、生地を思い通りの味に、さらには黄金色にふくらませてみせる稀に見るスグレモノなのです。このパン種には、<種>という語が使われています。<種>は、モノだったものを賦活させ、発芽させてみせ、生の植物に変形させ、さらに大きく育ててみせます。パン種には、生の可能性がギッシリつまった<種>という語が使われています。

秘伝のパン種を密かに保存管理している人は、なにもパン屋さんだけには限られないはずです。モノを生に転換させる秘法を探す私は、ゴッホの「種まく人」が首から吊るす種袋を思い浮かべました。「種まく人」(図像参照)は、大股で畑を歩き、大きく腕を振って種を蒔いてゆきます。

「心の師」である画家ミレーの「種まく人」を繰り返し模写するうちに、ゴッホの「種まく人」には変化が起きます。麦畑の奥の地平線に大きな黄色い太陽が現れるようになります。すると、それまでくすんだ色調だったその絵は、現れた太陽に照らされているうちに、次第に生彩を帯び始め黄色い色合いを帯び始めます。南仏で見た黄色く輝く太陽が、麦畑を生の場に変えます。ゴッホの種まく人が首から吊るす種袋には、太陽に温められた種が生に至り、発芽するまでのその長いプロセスを撮った動画が潜んでいるようなのです。私は畑に蒔かれた種が、何度ものさまざまな刺激を受け、ついに発芽するまでの長い時間を想像してみます。

加藤楸邨の句も思い出しました。

パン種の生きてふくらむ夜の霧 野哭

戦後直後に作られた句です。この句を載せた句集「野哭」巻頭には、「この書を今は亡き友に捧げる」と書かれています。

△月 △日

谷崎潤一郎『陰翳礼讃』の中にこんな一節があります、「西洋人は闇を嫌い、隠を払い除け、明るくしようとする進歩的な気質があるのに対し、東洋人は己のおかれた境遇に満足し、現状に甘んじようとし、それに不満を言わず、仕方ないと諦め、かえってその状況なりの美を発見しようとします」。

この文の前半の西洋人が「闇を嫌い、隠を払い除ける」との指摘には納得がゆきます、例えば、作家アルベール・カミュは芸術作品を闇の中で虚空を照らす灯台にたとえます。芸術作品には、闇に敢然として立ち向かい、進むべき進路を照らし出し、人を導く力があるとカミュは指摘します。

後半の東洋人の美意識 ― 「その状況なりの美を発見しようとします」 ― にも賛同します。ただし、私は東洋人が「現状に甘んじようとし、それに不満を言わず、仕方ないと諦める」とは思いませんし、ここにはやや誇張さえ感じられます。東洋人がそれほど消極的であるとは思いません。また、『陰翳礼讃』では東洋人の美の例として、お歯黒や厠、つまり和式トイレのしつらえ、金屏風、行燈、螺鈿といった谷崎美学のやや限定された特殊なものが並べられてもいます。高尚な谷崎美学でなく、もっと現代の身近な日常生活の身辺から美や生の例を見出すことはできないだろうか。

こう言ってしまってから、ふと思い出しました。たしか、谷崎も特殊な物ではない、和菓子やお椀といった日常茶飯の品に美や生の例を見出していたはずだ。さっそく、読み直してみる。

私は、吸い物椀を前にして、椀が微かに耳の奥へ沁むようにジイと鳴っている、あの遠い虫の音のようなおとを聴きつゝこれから食べる物の味わいに思いをひそめる時、いつも自分が三昧境に惹き入れられるのを覚える。

谷崎によれば、東洋人は逆境にあってもお椀から虫の音を聞き出す耳を持っている。それに、羊羹(ヨウカン)からも特有の官能美を見てとる目も持っている。

(ヨウカンの)玉(ぎょく)のような半透明に曇った肌が、奥の方まで光りを吸い取って夢見る如きほの明るさを啣んでいる感じ、あの色あいの深さ、複雑さは、西洋の菓子には絶対に見られない。

谷崎は、お椀が生き物のように「ジイと鳴る」のを聞き取ります。ヨウカンを女性に見立てて、そこに女性の肌のような美しさを見て取ることができます。なにも選び抜かれ洗練された高尚な芸術作品からでなくともよいのです。日用のお椀やヨウカンからでも、なにげに生のしるしや女性の官能性までも見てとる谷崎のセンスに改めて驚嘆します。

「で、お前はどうなんだ。美を見抜く力はあるか?」という声が聞こえてきます。

私にはそんな力などありません。でも、コロナ禍にあっても、小さな「気づき」は体験しました。詩人吉田一穂の「母」という詩についての解説をいくつか読んだ時のことでしたが、私は少し物足りなさ、というのか違和感を覚えました。

この詩についての私の独自の解釈を述べる前に、まずその詩「母」を以下に引用します。

あゝ麗はしい距離(デスタンス)、

つねに遠のいてゆく風景・・・・・

悲しみの彼方、母への、

捜り(さぐり)打つ夜半の最弱音(ピアニツシモ)。

私は「母」という詩に付けられた解説 ー ある一般書につけられた解説 ー に物足りなさをおぼえました。そのエッセイではもっぱら亡き母が消えつつある存在であることが確認されていました。母は喪失に向かうだけの存在としてまとめられていました。そうして死後に沈黙や忘却に飲み込まれてゆくとき、亡き母は言語化され、それはそれだけで美しい詩に純化され昇華する、とも。でもそれだけでしょうか。吉田は母の喪失をただ見守るだけでしょうか。この詩にはもっと多くのことが表現されているはずです。

詩人吉田を亡き母の捜索へ探求へと駆り立てるようなより強い思いも表現されているはずです。この詩で、作者吉田一穂は母の消失を前にして手をこまねいてたたずむだけではなく、消えてゆく母をより積極的に主体となって探し出そうとしています。たとえそれが無謀で不可能な試みであるを知りつつも、その闇の国に分け入ってゆこうとする吉田の姿勢が感じられます。

引用文三行目には、「母への /捜り打つ夜半の最弱音」とあります。この文の主語は、明示されてはいませんが、吉田一穂自身です。吉田は楽器でさまざま音を弾き、亡き母に呼びかけ、その音に応えようとする亡き母を探っているはずです。母からの反応を聴取できるように、吉田は最弱音も使いながら、亡き母のほうへ楽器を奏でます。母の気配は次第に消えてゆきます。楽器を奏でながら死の冥界にまで降り立ち、母からの応答を待ち、母の声を聞き漏らすまいとして耳をそば立てて必死に母を探し出そうとする吉田の能動的で意志の力のほうも表現されているはずです。

この母は神話のエウリュディケを思わせます。吉田は竪琴を弾きながら冥界で亡き妻エウリュディケを探し出し地上に連れ戻そうとする夫の楽人オルフェウスを思わせます。オルフェウスは最後に掟を破って後ろを振り返ってしまい、このためオルフェウスの後ろを歩き地上に帰還しようとしていた亡き妻エリュディケは、地上に戻ることができなくなります。吉田はオルフェウス神話のこの悲劇的な結末は知っていたでしょう。それでも、彼は亡き「母」に呼びかけ続けるのです。

コロナ禍にあるので、身近にも広がる不安や、死にあらがおう、流されまい、せめて抵抗はしようとする気持ちにうながされて、私は吉田の詩「母」から亡き母を探し、母を地上に呼び戻そうとする強い姿勢をことさらに読み取ろうとしているのかもしれません。しかし、吉田がこの詩に託した、死やその後に来る忘却を甘受し、そこにひたすら忍従するまいとする強い思いに、私は共感や感銘をおぼえました。

吉田の詩の背後、つまり母の背後には、彼の故郷である北海道古平町やその神威岬が原風景となって広がっています。「望郷は珠の如きものだ」と一穂は書いています。哲学者バシュラールも指摘しますが、球体や円はモノのもっとも張り切った充溢した形態です。故郷はただ感傷的な受け身のままにとどまるものではなく、輝かしさを秘めて、吉田からの呼びかけを待って反応しようとしているようです。その存在を時に充溢させて、「珠」のように故郷は精一杯ふくらみ、呼びかけられるのを待ち構えています。叙情に流されず懐旧にひたることもない吉田は、故郷のその「珠」のほうに視線をこらし、「珠」が反射するように放つ輝きを見てとろう、またかすかなつぶやきでも聞きとろうとしています。その試みを表現しようとします。こうした試みは、精神上のことで、想像上のことです。でも、そこで吉田は亡き母に出逢おうとしています。

吉田は詩作信条を「生物、生命」に置いていました。詩作品に潜んでいる生動的な力強がどこかで生起し、立ち広がろうとしています。故郷の北海道古平の神威岬(カムイ・ミサキ)には、高位の霊的存在(カムイ)が棲んでいる、とアイヌたちは信じていました。

3年にも及ぶコロナ禍は、ふだん見過ごしてきた日常生活に宿る生や力を再発見する機会を与えてくれます。猛威をふるうパンデミックによって多くの方が亡くなりました。そうしたパンデミックに前にすれば、詩作品など微力なものかもしれません。しかし、詩作品という小さな断片であっても、それは暗い状況に閉塞することなく生きる姿勢を教えてくれます。深い闇につつまれながら小道をたどる私たちの足もとを照らしてくれる灯りになってくれます。

立ちすくむ私の背中を押してくれる吉田の詩を、私は美や叙情といったものの結晶としては解釈しません。喪失やそれに伴う虚無の中にあって、詩作品はたんなる鑑賞の対象にとどまるのでもありません。孤立したままになるのでもありません。われわれ読者たちからの呼びかけに応じて、秘めてきた生に向かう知恵や可能性を見せてくれます。そのたくわえてきた力を発揮する機会が来るのを待っています。

編集協力 KOINOBORI8

甦る旧軽井沢別荘

山荘風の旧別荘を久しぶりに訪ねてみた。近親者が所有していた縁で、三十年以上毎年夏になると家族でその別荘に通った。しかし、昭和6年に建てられた木造の別荘は、骨組みこそしっかりしたものではあったが、軽井沢特有の湿気に90年間さらされさすがに少しずつ傷み始めていた。台所の屋根などは

大きく傾き始めた。

維持するにしても、二階には部屋が四つもあり、補修や管理には大きな困難が予想される。一家族で使い続けることは不可能だ。ポストモダンの先例として再評価されているアメリカの建築家ウイリアム・ヴォーリズによる設計であったために、保存することも検討しなくてはならない。となると、どうすべきか。

別荘の所有者の代替わりを機に、別荘全体を移築して保存する方向で可能性を探ることになった。しかし、一口に移築といっても、台所の屋根だけでなく窓枠なども相当朽ちてきている。補修工事だけでも相当な規模のものになるはずだ。模索や交渉は長く続いた。いっそ保存などではなく、分割してはどうかという案まで出された。しかし、ふだんはおとなしい私の妻が、この軸のぶれた案を断固として拒否した。まさに、「却下」で、一蹴した。じつは妻はその時何も口に出しては言わなかった。圧倒的な無言の、しかしとても雄弁の「否!」だった。毎年一ヶ月は過ごした少女時代の夏の軽井沢の思い出を壊したり、食堂と居間が一体となった「グレートホール」での賑やかなさんざめきの残響を消し去るようなことはしたくなかったのだ。

大きな企業も二、三乗り出してきた。しかし、話はやはりまとまらなかった。私有という形にこだわる所有者側の一部からは苛立った発言も飛び出した。しかし、最後の最後になって、文化財の保護や維持に関心を寄せる篤志家のような方が現れた。大きな別荘はそのまま原型をとどめる姿で中軽井沢の塩沢湖畔に移築され、全体が補修されることなった。

町民の方々が移築と補修に協力してくださった。自然石を積みあげた野趣に富む暖炉は、石のひとつひとつにまでナンバリングされたうえで搬出され、隣の中軽井沢まで運搬されていった。軽井沢の歴史文化の保存活動を行う軽井沢ナショナルトラストには本当にお世話になった。2008年に移築工事は完成した。個人の力だけでは起きないような展開が、最後に起きた。

その後、手放した別荘にはしばらくのあいだ足を向けないでいた。というよりも、足を向ける気持ちになれなかった。旧軽井沢の碓氷峠麓の二手橋付近の初期別荘地から、中軽井沢の一般公開される施設の中に移築されれば、新しい環境の中で別荘は大きな変質をこうむるだろうし、夏の思い出そのものまでもが変容してしまうのではないか。博物館のような所に標本として置かれて、別荘はただひたすら身を縮めて眠り込んでいるのでは・・・・。

しかし、数年おいて晩秋にひとりで塩沢湖畔に行ってみた。そこに移築されて静かにたたずむ旧別荘が遠くから目に入ったとき、抱いていた危惧など一気に消え去った。杞憂にすぎなかった。山荘風別荘は新たに湖と森に囲まれていて、今まで気づかなかったような新鮮で開放感溢れるシルエットで甦っていた。思わず息を呑み、しばらくその場に立ちつくした。

昭和六年に建てられた時は「グレート・ホール」と呼ばれた、居間と食堂がひとつなぎになった居心地の良い空間 ― 現在この間取りは、家作りにおいてもまたマンションにおいても、主流の形となっている ― の何本もの丸太大梁の天井は、湖面からの反射光によって浮き彫りにされ、新しい表情を見せていた。別荘全体に光と風がたっぷり入ってくる。石積み暖炉の野趣に富む大きな自然石は、別荘が本来閉ざされたものではなく周囲に開かれているものであることを改めて語り始めている。木々に隠れて見えなかった瓦屋根の緩やかな勾配も、建築家ヴォーリズが洋風建築の直接的な移入は好まず、日本の風土に適した和風の屋根のやわらかさも取り入れたことを物語っている。丸太板の外壁も、親密感漂う素朴なものだ。音を軋ませながら上った緩やかな勾配の階段の手摺りは、子供たちが滑り台としてまたがろうとした幅の広いものだったが、そのどっしり感が温かい手触りとともに甦ってくる。何層にも積み重なる和洋の記憶が立ち広がってきた。

ちょうど、ブライダルの写真撮影のためだったのだろう、カップルが別荘の前に来てポーズをとっていたが、花嫁のドレスの長い裳裾の白が、一階二階のテラスの木組みの白と、足元の湖面とに挟まれて、浮き立って見えた。

それ以降、私は折を見ては旧別荘を訪れるようになった。別荘は紅葉の時期などスケッチのスポットになっているらしく、数人の町民たちが湖畔に座り湖と別荘を描いていた。また、ある年には別荘は町のカメラ自慢の展覧会場として開放され賑わっていた。

別荘内部でいとなまれていた所有者のプライベートな生活だけが思い出されたわけではなかった。別荘は所有者個人に限られることなく外に開かれていて、周囲の自然や町民たちの生活にも応えていた。夕映えの中に溶け込む別荘は、周囲の風土と同じリズムで生を刻んでいるようだった。

山荘風別荘は、今まで気づかなかったような精彩を放っていた。建築家で宣教師でもあったウィリアム・ヴォーリズは軽井沢を好み、避暑団(現軽井沢会)副会長も務め、宣教師たちの活動を支援し、さらには町に別荘や教会なども作った。それらの簡素とも言える建築には、人々が出会い集えるような広い場がどこかに設けられている。山荘風別荘にも、イギリス中世の領主館を思わせるグレートホールが設けられた。この広い居間は日本各地に点在するヴォーリズ建築と相似形となって共鳴するものものであり、そのことを私は遅ればせながら知ることになった。

長野県には優れた木造建築が数多く存在する。和風と洋風の折衷スタイルの旧開智学校(松本市・重要文化財)はその代表例だ。オランダ風で茅葺き屋根の野尻湖ホテルや長野駅舎の和風の屋根もその例に数えられるが、このふたつの木造建築物のほうはともに取り壊され、現在では見ることができない。別荘はそれらの木造建築群が編む豊かな文脈の中に置かれ、新たな輝きを放っている。なお、旧長野駅舎は、新幹線敷設に伴い、平成8年に取り壊しの決定が下されたが、それ以前は仏都長野の善光寺とともにその堂々とした建築美を誇っていた(「藤森照信「信州の西洋館」)。

しかし、築90年という時間のあいだには、別荘がこうは見えず、小さく見える時期があった。別荘が個人による所有物であることがことさらに語られる時期があった。ある一時期周囲から隔絶された領主館のようになった。出入りしていた旧華族たちの、伯爵だの公爵だのといった称号付きの重々しい名前がノスタルジーに浸りながらゆっくりと発音されるようになった。

そのうちに、別荘族を招待した舞踏会が催されたなどというあやしげな話までが、まことしやかに語り出された。舞踏会という言葉だけがひとり歩きを始め、さらには外にまで名乗り出るようになった。別荘は、ファンタズムが紡がれる特権的な別世界になってしまった。しかし、居間兼食堂のグレート・ホールは所有者ひとり語りの独演会には大きすぎた。公爵から頂いたという壁に掛けられたアフリカ野牛の長い首だけが、何度も繰り返し語られる流離することのない貴種流離譚を退屈そうに聞いていた・・・。

建物についてのひとつの考えを手短に紹介させていただきたい。哲学者ヴァルター・ベンヤミンは書いている ― 室内は町や風景にも拡大されることが可能だし、また逆に町や風景は室内の性格を帯びることもあり、客間のような働きをすることもある、と。つまり、室内と町・風景とのあいだの境界や区別が曖昧なものになり、両者のあいだには相互浸透が起こるし、両者が相互補完の関係に入ることがある、と論じている(「パサージュ論」)。

私などは、この箇所を読んだとき、和風建築における室内と外部との関係を思い浮かべてしまった。障子や雨戸といったものは、家の内と外とを障壁となって遮断する物ではなく、むしろ内と外のあいだで起きる相互浸透の度合いを調節するものではないだろうか・・・・。

また、ベンヤミンの論考から展開すれば、こうも言えるだろう ― 写真撮影の際には、対象を間近から視点をひとつだけに絞って凝視するようにして接写するだけではなく、時にはカメラを引いて視野を広くして、周囲の空気感も取り込むことも必要なのだ。個々の対象を個別にとらえているだけではなく、他の事物たちも一緒にレンズに収め、対象が他の事物たちや過去と結んでいる関係をその周囲に広がる記憶も含めて、ながめることも必要なのではないだろうか。平板だった一葉の写真は、四次元の立体に変容し、時間の中を動き始める。そうした時、被写体として対象として絵葉書のように静かにおさまりかえっていたものが、不意に動く。周囲のものとも生きた関係を結び始める。戸建ての家も周囲と生きた関係を結び始める。

創作 「火の鳥」

東京からようやくキャンプ場に着く。友人Kの小さなワンボックスカーのカーナビが不調で、長野県に入ったあたりか、ディスプレイのマップが突然真っ白になる。道案内の標識を誤読して大回りする羽目になり、夕方遅くになってやっとテントにたどり着く。

あたりはすでに薄暗い。夜が迫っていて、目の前の池も月を浮かべて鈍い銀色だ。釣りはもうできない。北アルプス連峰はすでに姿を消している。四方の低山が黒々と盛り上がり、豚の背に見える。峠近くの冷気が肌を通して浸みてくる。周りのサイトに人はいない。東西南北の方位がわからない。見上げると、夏の主役の白鳥座が天の川の上に大きな翼を広げている。その深い羽音が想像される。流れるような風に吹かれているうちに、長旅による緊張が少しずつほぐれてゆく。

Kがさっそくヘッド・ライトを渡してくれる。Kはほぼ半世紀ぶりに東京の路上でばったり再会した幼な馴染みだ。会社勤めを終え、今では奥さんとふたり暮らしをしているが、十五年前に癌で女房を亡くした元図書館司書のわたしのことを気遣ってくれたのだろうか、人里離れた峠近くでのテント一泊にわたしを誘ってくれた。ヘッド・ライトを着けて歩いてみる。手探りをするようにしか歩けない。まるで遊泳する宇宙飛行士だ。そんなわたしを見ても、Kは少し笑うだけだ。ふたりとも寡黙でも饒舌でもなく、互いを距離を置いて認め合っている。人の心理を詮索しないし、相手に過度に干渉することもしない。

キャンプのベテランKはテキパキと支度を始める。焚き火の火もおこすが、着火も巧みで速い。わたしは下働きに徹するが、時々ヘマをやらかす。暗闇のなかでは足元が特に暗いので凸凹には注意したが、地面に転がっていた玉ネギに気づかず、それを思いっきり踏んづけてしまう。踏み剥がされたひと玉のネギからは、驚くほどの香りが、内部の水分とともにはじけ出てくる。香りは、近くの火に煽られ、まっすぐ立つように広がり、鼻を刺激する。ネギはこんなにも香るのか。「柚子存在す爪たてられて匂うとき」、加藤楸邨の句が浮かぶ。

Kもわたしも、社会のなかでささやかながら与えられた役割を演じてきた。組織や制度がたくみに設けてくれた舞台に立ち、そこで編まれる人間関係をそれなりの良識や熱意でもって生きてきた。もちろん失敗も犯したし悔いも残るが。しかし、そうして運営される舞台から降りて、時間もたってみると、心身の衰えを感じ始めると同時に、今度は今まで送ってきた日常生活には縛られない世界、気づくことなく見過ごしてきた世界に触れてみたいという気持ちに駆られはじめた。曖昧で不可解なものとして排除してきた未知の不思議な領域がどこか生活の周縁、境界を越えた向こう側に広がっているはずだ・・・。

今のうちだ。終わりの始まりが、明日にでも不意にやってくるのだ。衰弱の底に突き落とされる日がドアのベルを鳴らす前に、ただ習慣に従って受け付けてこなかったもの、摩訶不思議なものとして避けてきたものに触れてみてみよう。奇妙で珍奇なものと見なしてきたものとの出会いが、皮膚のように硬く鈍くなった感受性を柔軟にしてくれるかもしれない。狭いマンションから出て、場所をすっかり変えてみれば、鈍くなった感覚でも潜んでいる驚くようなものを感知できるかもしれない。

しかし、この歳になって、肉体的衰えや潜在的な不機嫌や順応力欠如を自覚することなく高揚感を探そうなどと思い立ってみたところで、せいぜい幻滅や苛立ちをおぼえるのが関の山になるはずだ。はては奈落に突き落とされる始末になるかもしれない・・・・。

でも、今少しの冒険なり探索なら、墜落感をおぼえ始め万事に用心を始めた今ならまだ可能かもしれない・・・・。希求のようなもの肯定感のようなものが、またぞろ様々な形をとっては現れては、芽を吹き出そうとする・・・・。

こうして、決断はできず、気持ちは境界線上をあれこれ揺れ動き、何日も振幅の大きな繰り返しを繰り返す。もう牛の反芻だった・・・・。

東京からクーラー・ボックスに入れてキンキンに冷やして持参したビールで、Kと乾杯する。お互い勤め人の頃の習癖が抜けず、「とりあえず、まずビールで・・・」などと言う。グビグビとやる。赤ワインに入るあたりから、時間がマッタリと流れ始める。というか、時間はどこかに消えている。ロープでぐるぐる巻きにして池に沈め冷やしておいた白ワインを少しずつゆっくりと手繰って引き上げる。素晴らしい手応え。ふたりとも自然に口元がゆるむ。豊かな釣果であふれる網を手繰る漁師たちがおぼえる感触もかくや、だ。

Kはスマホでひとり麻雀に興じ始めたらしい。沈黙と闇を通して、麻雀用語が叫ばれる。ちょうどツモった瞬間の声が聞こえた時だった、それを打ち消して、スマホから割り込み電話が鳴る。とたんにKの声が無愛想な調子に急変する。奥さんからの電話だったのか。

到着が大幅に遅れ、釣りができそうもないと判断したKは、キャンプ場に着く前に近くのスーパーで車を停め、鶏一羽の半分を買っていた。それをさばき、燃えさかる焚き火に掛けた大鍋に放り込む。野菜や他の食材もあれこれ入れ、味噌を用意する。いつのまにか 調味料も並べられているが、それも次々に入れてゆく。薪は有料だが、この際焚き火にさかんにくべる。なにしろ焚き火に当たるのは半世紀ぶりなのだ。豪勢に、不意に大きな音も立てて火が燃えさかる。ボッと炎が放電のようにはじけ、火の粉が、時には薪までが四方に撒き散らされる。炎の奥をのぞきこむと、若い木の芽が蛇の舌にような火に舐められ絡みつかれている。湿った焚き木がジューッと湯気を噴き出す。グツグツ煮込まれる鶏鍋からも、火の下に入れた焼き芋アルミホイール巻きからも匂いが広がる。松の木の芳香性樹脂の香りも混じり、火の熱でそれらがまぜられ、混沌となってゆらめく。サイトは木々に囲まれているので、巣がぬくもるような気分になる。日常のこまごまとした気掛かりが消えてゆく。時刻はどうやらテッペンに近づいたらしい。ワインは二本目になり、その白もすぐカラになりそうだ。あたりが温められ、陶然となる。

一瞬、閃光が間をおいて上下に走る。青い矢のようなものが光り、草や水面が鋭利なもので切り裂かれる。いったいな何んだ、この異様な落下と跳躍の素早い動きは。衝撃のあと、沈黙が続く。しかし、水辺で上下に青い光が走った、というただそのことだけで、わたしは即断しようとする。「今のは、水に飛び込み水中で餌を捕獲したカワセミに違いない」、などと思い込もうとする。

ジェージェーという、押し殺したようなしわがれた声がどこかでする。人の声のようにも聞こえる。Kが、「カケスじゃないか」と言う。カケスには物音や鳴き声を真似る習性があり、枝打ちの時の作業音だけでなく、慣れてくると人語まで真似るそうだ。Kは、鳥類図鑑に整然と整理されないような知識を教えてくれる。

火がゆらぎ、身体のなかまで熱が浸み込んでくる。ふだんの日常生活では視覚が酷使されるが、ここでは聴覚やら触覚やら味覚嗅覚といった、視覚に比べれば理知的でない、より原初的な感覚が目覚める。今では、事典によっては人間の感覚は五感あるとはされていない。移動感覚や熱感覚も加えて七感と数えている、などとわたしはまた独りごつ。今感じている気分は、言ってみれば、「異邦感」か。などとそんな表現までひねり出す。

ふたりとも酔いと眠気で、半醒半睡になる。積み上げるようにくべた薪が崩れ、その一本はかなり火から離れた所まで飛んだ。Kがボソッと言う、「いつか薪に山椒魚が潜んでいたことがあってさ。山椒の匂いがする薪があるからヘンだなとは思ったけれど、その薪をそのまま火にくべたんだ。そうしたら、しばらくしたら山椒魚のヤツが一匹、あわてて焚き火のなかから飛び出してきたよ・・・。 山椒魚が火トカゲと呼ばれることがあるのもわかったよ」。酔眼もうろうのわたしは、フォローしようとして元図書館司書の性なのか、既製の知識を披露する、「そうか、火を司る精霊サラマンドルの図像がなんとなく山椒魚に似ているな、とは思ってきたけれど、やっぱりそういうことだったのか・・・・」。

くべてきた薪も尽き、火も燠になり灰になってゆくのを見て、わたしは火吹き棒で燠に息を吹き込む。最後にもう一度炎をかき立てようと思ったのだ。すると、炎ではなく、灰のほうが一気に舞い上がり、燠の高熱にあおられ垂直に巻き上がった。未経験者がやりそうなことだ。

その時だった、焚き火の上に広がって漂う灰のなかに、女性の薄い赤いスカーフのようなものがゆらぐのが見えた。驚いて目をこらす。赤い鳥が一羽音もなく羽根をはばたかしている・・・・。たしかに、赤い鳥だ、幻影とか幻視などではない。残り火が火吹き棒によって突然燃え盛る、その一瞬に灰で煙るなかを、赤い鳥、そう・・・火の鳥が舞い上がったのだ。炎が生き物のようにゆらめき、飛翔する、火に輝く、火の鳥だった。

だが、その鳥の影はすぐに消える。私はすぐに火吹き棒を握り、燠をかき混ぜる、顔が火照るにもかかわらず炎をかき立てようとする。火花がほとばしる。熱風で巻き上がる灰のなかに垣間見た火の鳥を追い、か弱い手でもってその鳥をつかまえようとした。

しかし、火の鳥はどこか闇に消え、驚異の美しい鳥は二度と出現しなかった。あれは人間にはかない望みとか憧れを抱かせる、たんなる偶発的な火のいたずらだったのかもしれない。しかし、一瞬味わった突き上げてくる高揚感をなんとかしてすぐに再現しようとして、わたしは食べ残した鶏の骨を数本火に放り込む、コップに残っていたワインも。しかし、鳥がふたたび飛翔することはなかった。火の鳥を再現させようとする試みも徒労に帰し、わたしはただ虚しい思いを噛みしめるばかりとなった。

衰える火と冷めてゆく大鍋を前にしながら、わたしは幻の火の鳥を夢想のなかで追った。火に掛けられている大鍋なら鳥の居どころを教えてくれるかもしれない。そうなのだ、こんな神話があるはずだ ― 鳥が飛んできて、大鍋に入っている秘薬を飲むと、その鳥は自在に再生できる身に変身する。そしてその鳥は大鍋に入っている生の秘薬を人びとにわかち与える。こういった神話が北欧神話にたしかあるはずだ・・・・。この神話には大鍋の上を飛んだ火の鳥の行方を探るヒントが隠されているはずだ。

きっとKのことだ、先程から焚き火を前にしたわたしの様子がおかしいことに気づいているはずだ。わたしの奇妙な動きをどうKに説明しよう。そうだ、持参した志賀直哉の短編「焚き火」に書かれていることと同じことをしようとしていただけなのだ、と言おう。挙動不審だったのも、「焚き火」で主人公が行った行為を自分でもやってみようと思い立ったからだ、と。そのうえで掌編小説の該当するその箇所を数行Kに読んでみよう ― 「Kさんは勢いよく燃え残りの薪を湖水へ遠く抛った。薪は赤い火の粉を散らしながら飛んで行った。それが、水に映って、水の中でも赤い火の粉を散らした薪が飛んで行く。上と下と、同じ孤を描いて水面で結びつくと同時に、ジュッと消えてしまう。そしてあたりが暗くなる。それが面白かった。皆で抛った」。志賀直哉の充実した創作期の文だ。忠実な写実文のようだが、平板なありきたりの描写ではない。背後の闇のどこかに神秘が潜んでいるようで、緊迫感が伝わってくる。これからふたりで志賀直哉の主人公と同じことをやってみないか、とKに持ちかけてみよう。

Kはすぐに同意する。ふたりは燃え残りの薪を池のほとりまで運び、暗い水面に向かって一本一本投げ入れた。たしかに、赤い火の粉が空中と同時に水中を、孤を描いて飛んでゆく。暗闇のなかで火の粉はすぐには消えない。花火のように広がる火の粉が闇に何かを照らし出すことを期待した。飛んでゆく火の粉に並行するようにして、音もなく火の鳥が飛ぶのではないか・・・・。

翌日、昼前になってキャンプ地を後にした。峠まで上り、そこから谷間のキャンプ地を鳥瞰するようにふりかえった。雑草などが刈り取られ、広く平らに整備されたキャンプ場は遠く上から見るとまるで緑の飛行場だった。点在する色鮮やかなテントや車がかすかに差し込む陽を浴び、それに呼応するかのようにそれぞれに煙も立て、動き始めていた。きっと音も立て始めているはずだ。「未確認飛行物体たちだな、これは」と、K。しかし、わたしには離陸しようとしている未確認飛行物体群がメカニックなものには見えなかった。人が住みこみ、生活がいとなまれるものだった。かすかではあるが生気が通うものだったし、生き物の気配がするものだった。

やがて雲間から一条の光が漏れ、その光はキャンプ地の中の島に当たった。霧のかかる山間を、光は上から断固として中の島を指し示し続けた。小さな中の島は陽の光でたちまち赤く染まった。水面に顔を伏せたような中の島の木々が風に吹かれ、木々がそよいでいるように見えた。一瞬、中の島がかすかに動いたように見えた。中の島がうずくまる火の鳥に変貌しようとしている・・・・。まだ、わたしは火の鳥に執着している、探している・・・。

東京に帰ったあとでも、夜になるとKに返し忘れたヘッド・ランプを頭に装着し、狭いマンションの照明を消しテレビを消してかろうじて得られる暗闇のなかをうろつくことがある。ひょっとして鳥が部屋の片隅にでも隠れているのではと思いながら。鳥を探して、火の鳥を・・・。

しかし、さすがに体験からわきまえるようにはなっていた ― 苦難に満ち、危険にさらされる長い長い遍歴や流離を繰り返さないといけないのだ。火の鳥が突然姿を現し、それに遭遇するためには。

堀辰雄『風立ちぬ』に誤訳はあるか

大野晋・丸谷才一『日本語で一番大事なもの』の中で、丸谷才一は堀辰雄の小説『風立ちぬ』(1938)を取り上げて、言います、「巻頭にヴァレリーの ”Le vent se lève, il faut tenter de vivre.”という詩が引いてあります。それが開巻しばらくしたところで、語り手がその文句をつぶやく。そこが「風立ちぬ、いざ生きめやも」となっている。「生きめやも」というのは、生きようか、いや、断じて生きない、死のうということになるわけですね。ところがヴァレリーの詩だと、生きようと努めなければならないというわけですね、つまりこれは結果的には誤訳なんです。「やも」の用法を堀辰雄は知らなかったんでしょう。」それに対して、大野晋も、「『いざ生きめやも』の訳はおっしゃる通りまったくの間違いです」と応じています。

わたしは両碩学に敬意を抱く者ですが、この誤訳説にはいささか納得がいきません。

確かに小説『風立ちぬ』巻頭にはエピグラフ(巻頭詩 書物の巻頭に置かれる短い引用文)として、『海辺の墓』(詩集『魅惑』所収 1922)巻末から切り取られたポール・ヴァレリーの詩句が掲げられています。巻頭詩は本文自体と多様な関連をむすぶもので、本文の要約であったり、また反例であったりもします。ですから、巻頭詩を使う作者の真の意図は、巻頭からだけでは見抜けません。作品全体を読み終わってからはじめて巻頭詩の意味がわかることがよくあります。

ですから、開巻しばらくしたところで読むことになる、誰の詩句ともわからない、ただ「ふと(語り手の)口を衝(つ)いて出て来た」詩句である「風立ちぬ、いざ生きめやも」が、巻頭詩のヴァレリーの詩句の翻訳だと即断することはできません。

なるほど、巻頭詩の詩句の前半と、巻頭近くで語り手によって口ずさまれる詩句の前半は、ともに「風たちぬ、・・・」であり、同じです。しかし、言葉の位相はすでに異なります。ヴァレリーの詩句は現代の書き言葉で書かれていますが、語り手が口ずさむ詩句のほうは文語で古語です。

小説前半の文脈にふさわしい詩句は

小説前半で語り手によって二度口ずさまれる「風立ちぬ、いざ生きめやも」の場面を見てゆきましょう。全部で五章あるうちの最初の二章でそれぞれ一回ずつ口ずさまれます。第一章「序曲」では、K村(軽井沢)で夏の終わりに出会った節子との関係が描かれますが、そこには語り手がおぼえる不安な感情がすでに忍び込んできます。節子は白樺の木陰にキャンバスを立てて絵を描いていますが、そのとき突然風が吹き、キャンバスが倒れます。すぐにキャンバスを立て直そうとする節子を語り手は、「いまの一瞬の何物をも失うまいとするかのように無理に引き留めて、私のそばから離さないでいた。」語り手は目の前から大切なものが喪失するのを手をこまねいて見守るだけです。

その時、作者不詳の詩句「風立ちぬ、・・・」が語り手の口をついて出てきます。後半の「いざ生きめやも」の「やも」は、詠嘆を込めた反語を表します。「・・・だろうか、・・・いや、そうではないだろう」です。つまり、「生きられるだろうか、・・・いや、生きられないだろう」という意味です。

当時、堀辰雄の周辺には死の不安が色濃く漂っていました。大学在学中から肋膜炎をわずらい体調をいたわってきましたが、堀辰雄は1931年から結核のため富士見高原のサナトリウムに入院しています。1933年に節子のモデルの矢野綾子を知り、翌年9月に婚約しますが、矢野綾子も同じ病でサナトリウムに入院し、翌年12月に亡くなっています。『風立ちぬ』執筆はその翌年36年から38年にかけてです。当時、結核は亡国病とも呼ばれることになるおそろしい伝染病でした。

この小説は生死が交錯するような厳しい日常の中で執筆されましたが、身辺にたれ込める死の影は小説の内容にも投影されています。巻頭に不意に吹く風に恋人のキャンバスが吹き倒されても、語り手はそれをただ見るだけで、気弱な諦念ともとれる詩句を口にするだけですが、この詩句は語り手の切迫する不安な心理という文脈に沿うように使われています。この場面で詩句「・・・、生きめやも」を読んでも、わたしは違和感をおぼえません。

第二章「春」で、語り手は同じ詩句が二年間も繰り返し口をついて出てくることに気づきます。その時も不安が周囲に広がります。実際、結核という当時の死病に深く冒された節子は、その月末には八ヶ岳山麓富士見高原のサナトリウムに入院することになります。その準備に追われている時にその詩句がサナトリウムに同行しようとする語り手にまた甦ってきます。新生活への見通しがまったく立たない状態に追い込まれた時のぺシミックな心情が表されています。その直前にも、重い病いにかかっていることを知った節子が、語り手と婚約し明るく振る舞うものの時に気弱になることを語り手に打ち明けています。

では、ヴァレリーの詩句の意味は

一方、Le vent se lève, il faut tenter de vivre. (風が立つ、さあ生きなければならない)をその最終箇所に含むヴァレリーの詩『海辺の墓』は、どのような詩なのでしょうか。生と死に関わる葛藤も描かれますが、最終部(第二十二節以下)で吹き始める風は、キャンバスを吹き飛ばすようなものではなく、反対に地中海と向き合う語り手の精神を高揚させる力強いものです。葛藤する精神に活力を吹き込もうとするのびやかな風です。『海辺の墓』最後の風の箇所を引用しましょう。

いや、 いや! ・・・立て! あいつぐ時代の中に!

うち破れ、わが肉体よ、このもの想うすがたを!

吸いこめ、わが胸よ、風の誕生を!

さわやかな大気が 海より湧きあがり、

わたしに魂を返す・・・。おお、塩の香りにみちた力よ!

波に走り入ろう、生き生きとほとばしるために!

(一連六行省略)

風が立つ、さあ生きねばならない

(最終連五行省略)

風は語り手の精神を覚醒させ、彼に変容をうながす生気あふれるものです。こうした風が、悪化する状況に能動的に反応せず、ただそれに流されるままでいる堀辰雄の語り手に不意に吹きつけ、それによって彼が鼓舞されるようなことはあまりに唐突すぎて、あまり考えられません。地中海の明るく壮健な風は、小説『風立ちぬ』前半の暗く低迷するような状況にそぐわないはずです。

つまり、語り手が小説前半で口ずさむ「風立ちぬ、いざ生きめやも」という諦念とも解釈できる詩句は、その一部分が共通しているとはいえ、巻頭詩の翻訳ではなく、作者未詳の、つまり堀辰雄自身が作った想像上の詩句なのではないでしょうか。

生の回復

では、巻頭詩として載せられているヴァレリーの詩句は、いったい堀辰雄の小説のどこと関連を持つのでしょうか。まずは先を急がずに、小説後半部分 ― 三章「風立ちぬ」、四章「冬」、五章「死のかげの谷」 ― を前半と同じようにまとめてみましょう。章題によってもほのめかされていますが、内容はさらに暗く悲しいものになってゆきます。サナトリウムに入院した節子の病状はじりじりと悪化し始め、絶対安静が一週間も続くようになります。そして、「冬」の章の最後で節子は喀血し、亡くなります。

しかし、こうして絶望へと導く一連の出来事とはうらはらに、語り手は悲劇的な事態に流され、悲しみ苦悩しつつも、次第に生のほうに向かおうとするもう一人の自分がいることに気づき始めます。語り手は節子との恋愛を主題にする小説執筆を始めます。ノートを取り始める彼を節子の愛が懸命に支えようとします。また、サナトリウムから見上げる南アルプスの美しい山容や、花々の蕾といった向日性の自然のいとなみが彼を励まします。やがて、語り手は繰り返し節子に語りかけます ― 「皆がもう行きどまりだと思っているところから始まっているようなこの生の愉しさ」、それを「もうすこし形をなしたものに置き換えたい」、と。生を主題にする、つまり「お前」についての作品を生のあかしとして書き残そう、と。体調を崩しつつも、節子はその創作の試みを励まし続けます。

最終章「死のかげの谷」では、節子が死んで三年半たっています。悲しみを抱えつつ語り手は節子にはじめて出会ったK村(軽井沢)に向かいます。そこで、冬の厳しい寒さに襲われつつも、節子が甦ってくるのを感じます。また、〈わたしたちが事物を知覚したとしても、それはわたしたちの存在がそれを目の前に反映させているからだ〉という主体性の重要性を説くリルケの文を読みます。また、自分が滞在するK村の谷を照らす多くの小さな灯り ― そこには節子もいる ― があることにも気づきます。多くの小さな灯りのおかげで、<死のかげの谷>とばかり思い込んでいた場所を、K村の村人たちのように、<幸福の谷>と呼ぶこともできると思うようになります。大きな事件や出来事は起きませんが、語り手の内面は変化します。消極的で受動的であった語り手の精神は賦活され、深い充実感をおぼえるようになります。

この生の回復というテーマは、前後して書かれた他の小説においても追求されています、『美しい村」(1934)でも主人公の精神上の危機からの脱皮が、向日葵の少女にたいして育まれてゆく愛の力によってはかられます。また『菜穂子』(1941)でも、ヒロインは不幸な結婚生活におちいり八ヶ岳山麓の結核療養所にも入院し、苦悩しますが、自己を見つめ、最後には生を激しく追い求めるまでに変貌します。三島由紀夫は、「生の原理によるその復活」という堀辰雄のテーマは、『風立ちぬ』でことのほか力強く描かれていると論じています(「現代小説は古典たり得るか」)。

小説の最後の場面では、<死のかげの谷>と思い込んでいたものの<幸福の谷>となった谷にしきりに風が吹きます、語り手に脱皮をうながすように・・・。巻頭で風が吹き節子のキャンパスを吹き倒しましたが、巻末でも同じK村で風が吹きます。しかし今度は語り手の主体性を呼びさますように風が吹きます。巻頭詩のヴァレリーの風は語り手の精神に生気を吹き込みますが、その風は『風立ちぬ』巻頭近くで吹く風ではなく、巻末で吹く風と同質のもののようにわたしには思われます。

巻頭の詩句は、『風立ちぬ』第一章と第二章で翻訳されるものではなく、小説全体の、とりわけ巻末の要約になっていると考えます。ヴァレリーの詩句「風が立つ、さあ生きねばならない」は、小説前半ではなく、巻末にこそ当てはまるはずです。

以上、堀辰雄擁護とも言える論を書きました。原典の字句だけを取りあげて云々するのももちろん必要ですが、それが使われている場面や状況も考慮に入れて複眼的に多角度から検討することも必要になるはずです。

どこか遠くで堀辰雄がニヤリと笑っているような気もします。というのも、中村真一郎の文がわたしの頭をよぎるからです ―「(堀辰雄は)別の作品をも、作品の構想なり、細部の仕上げなりに、遠慮なく利用していて、私たち読者がそれに気がつくのを、作者は宝さがしの悪戯を仕掛けた人のように、笑って見 ているような気がすることがある」(「堀辰雄 人と作品」)。

堀辰雄は、文芸雑誌「四季」全81冊の事実上の編集長でした。ヨーロッパ文学を積極的に日本に紹介することが、堀の編集方針でした。そのうちの四冊には、ヨーロッパの詩人たちについての評論が掲載されています。詩人三好達治は、堀辰雄の「優れた着想力構想力」を高く評価しています(飛高隆夫「「四季」の抒情」「講座昭和文学史第二巻 混迷と模索」)。

宮崎駿の映画「風立ちぬ」(2013年)は、タイトルから理解できるように、堀辰雄の「風立ちぬ」を下敷きに使って作られています。結核に冒された菜穂子との結婚や、飛行機設計という創造に突き進む二郎、作品に時に吹く風の場面などを見ると、宮崎駿監督が堀辰雄の小説をリスペクトを払いながら独自のものに変換させて多用していることが明らかです。とりわけ、堀辰雄の作品の最後に吹く肯定的で爽やかな風 ー ヴァレリーに由来する風 ー を宮崎は何度か映画に取り入れています。堀辰雄の小説の本質を鋭い感性で見抜き、それを自らの創作にまで高めた宮崎監督の慧眼に脱帽です。

宮崎監督の映画では、二郎は零戦戦闘機の完成にまさに前のめりの一直線であり、このため戦闘のための攻撃的武器を作ってしまったことへの反省も最後には ー 短い夢の中でしかありませんが ー 描かれ、二郎のおぼえる葛藤も描かれてはいます。飛行造りという少年の頃からの二郎の一途な夢がある面では実現しましたが、そこに潜む影の部分も表現することを宮崎監督は忘れていません。

しかし、この堀辰雄「風立ちぬ」の核を見抜き、その本歌を独自の見事な映画に仕上げた手腕を賞賛はおぼえますが、私は同時にしかしある留保をおぼえました。二郎の妻菜穂子 ー 堀辰雄の小説「菜穂子」の女主人公の名前 ー がその死後に至るまで、二郎の戦闘機設計作業をひたすら励まし続ける存在として描かれる点です。夫への献身的で一途な愛は、彼女の死後になって二郎の成功によって報われたとも言えるでしょうが、このあたりの経緯にはやや古風なものが感じられます。「生きて」という妻奈穂子に対して、二郎はただ「感謝する」だけです。ふたりはもっとしっかりと向かい合うべきだったのではないでしょうか。

この点では、堀辰雄作品の妻節子 ー やはり結核で死ぬ ー にたいする夫「私」の向き合い方のほうに共感をおぼえました。妻節子は結核で体調を崩しながらも夫が取りかかる小説創作を懸命に支えようとしますが、それに対して夫の「私」は、「お前」についての文学作品を生のあかしとして書き残そう、と言って、節子からの愛に応えようと決意します。 ここでは死にあらがうのが、「私」ひとりだけではありません。結核に冒された妻節子と夫「私」との共同の作業が始まります。夫の「私」は節子と向かい合い、「皆んながもう行きどまりだと思っているところから始まっているようなこの生の愉しさ」をおぼえます。

創作の現場には複雑な力学が働き、意図する方向へ創造が向かわないことも起きるでしょう。しかし、宮崎駿作品の最後でも、二郎が死に取りつかれた妻菜穂子のほうへよりしっかりと振り返り、一人で零戦戦闘機作りに邁進し没頭するだけでなく、二人で何かしら共同で企てるエピソードを構想することも可能だったのではないでしょうか。なるほど、二郎は亡き妻の「生きて」という言葉に、「感謝」と言いました。でも、私としては、より具体的な感謝の内容が知りたくなってしまうのです。

編集協力 KOINOBORI8